ISO9001認証取得コンサルティング

ISO9001認証取得コンサルティング

ISO9001は、組織が品質マネジメントシステム(QMS)をいかに構築し、構築したQMSをいかに運用していくかを定めた国際規格です。

このQMSを構築し、運用し続けることで、組織のどこにどのような課題や強みがあるかを把握することができ、改善に繋げることができます。

ISO9001とは

QMS = Quality Management System

と呼ばれる、「品質」を確保するためのマネジメントシステム(管理する仕組み)を

①どのように構築(文書化や物理的な対策)し、②どのように運用(ルールや手順の実行)するかを

定めた国際「規格」であり、認証のために審査時に要求される事項が示されています。

【参考】規格の入手方法

規格は「一般財団法人 日本規格協会 Web Store」WEBサイトでご購入可能です。

ISO規格書は高価なので、JIS Q 9001:2015をご購入いただくか、書籍になっているものが安価でお奨めです。

JISをご購入いただく場合は、ダウンロード版が扱いやすくお奨めです。なお、JIS版はISO版の和訳したものとお考えください。

ISO9001でいう品質とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

形のあるモノであれば…

「精密さ」「耐久性」「見た目の美しさ」「安全性」「美味しさ」といった特性

形のないサービスであれば…

「提供情報の正確さ、新しさ」「メニューのバリエーション」「接客の気持ちよさ」「仕上がりのよさ」

「店舗の清潔さ」「分かり易さ」といった特性

上記のような特性について、法規制を確実に満たし、「顧客満足」を満たす程度を意味します。

ただし、ISO9001の取り組みは、顧客満足を満たすだけでなく、顧客満足の向上が取り組む組織にとってプラス(例えば売上が上がる)になってはじめて意味がある活動となります。

マネジメントシステムとは

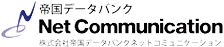

「個人」が「単発」で実施する改善活動ではなく、PDCAサイクルを回し続け、改善活動を組織的に推進するための仕組みがマネジメントシステムです。

取り組みの結果期待できること(例)

ISO9001認証取得に取り組むことによって、次のようなことが期待できます。

思い込み、無理無駄の排除、効率化

自組織の業務内容・業務の流れを把握し、「やっているはずのことがやれていない」状態を是正したり、「同じ趣旨の業務を2回も行っている」といった無理や無駄を発見し、効率化(時間短縮、経費削減)を実現することができます。

業務品質のばらつき抑制

職務分掌や権限の見直し、業務の標準化により、必要に応じて属人的状況を是正・改善することができます。

※ISO9001は属人的であることが絶対的に悪いとは言っておりません。

人材の有効活用、教育・訓練

各業務に必要な知識、技能、経験、資格を見直す活動の中から、必要な人材、適材適所が見えてきます。また、各人員のキャリアパスを描く材料となり、実効性のある教育訓練や、モチベーションのアップに繋げることができます。

事業継続性の強化

規格では相当量の記録作成を要求しているので、一時的には業務負荷が高くなります。その代わり、トレーサビリティが上がるため、トラブル発生時の対応(例えば顧客からの報告書提出要求時等)、改善活動が容易になる(改善ポイントが特定し易くなる)ため、長い目で見れば組織力が向上します。

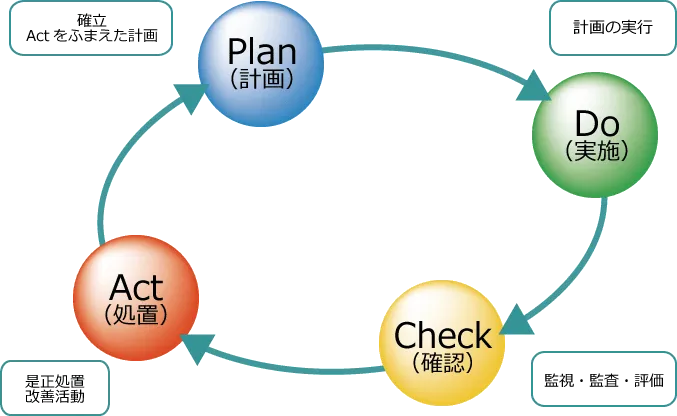

ISO9001認証取得までの主な行程

ISO9001認証取得までの工程は、次のようになります。コンサルティングが入る時期は、お客様のご要望により異なります。

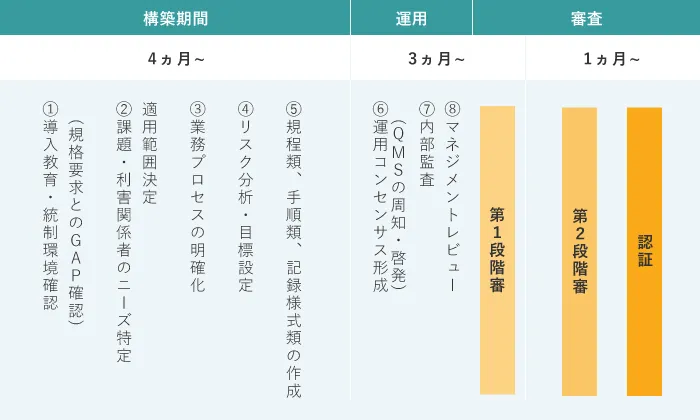

ISO9001規格の概要と審査対象

次の表は、ISO9001規格の概要と審査対象です。ISO9001規格は書籍やPDFファイルで販売されています。IISO9001規格のご購入については、こちらをご覧ください。

| 項番 | タイトル | 概要 | 審査対象 |

| 序文 | ? | ISO9001の基本となる概念の説明 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 適用範囲 | ISO9001規格の立ち位置、対象についての説明 | |

| 2 | 引用規格 | ISO9000を引用することができる旨を記載 | |

| 3 | 用語及び定義 | 用語の説明はISO9000にあることを記載 | |

| 4 | 組織の状況 | 組織が抱える課題や利害関係者の要求特定、適用範囲の決定 | 〇 |

| 5 | リーダーシップ | トップマネジメントの責任 | 〇 |

| 6 | 計画 | リスク・機会の特定、(分析)、対応、目標設定 | 〇 |

| 7 | 支援 | ヒト、モノ、情報といった資源の管理、社内外のコミュニケーション、文書管理 | 〇 |

| 8 | 運用 | 製品・サービスの設計開発、リリースといった実務に関する要求 | 〇 |

| 9 | パフォーマンス評価 | パフォーマンスの分析・評価、内部監査、活動の振返り | 〇 |

| 10 | 改善 | 不適合の是正と改善の継続 | 〇 |

規格要求の繋がり

要求事項の繋がりを意識した一貫性ある・根拠のある活動が必要であり、「何となくこんな目標を設定した」などという活動はアウトです。「こういう課題があるから、こういうリスクが特定された」というような活動が必要です。

構築フェイズ:現状把握

適用範囲の決定

適用範囲とは、QMSを運用する範囲のことであり、「認証範囲=審査対象範囲」とお考えください。

-

1. 状況理解

①内部外部の課題特定

②利害関係者と利害関係者からの要求や期待の特定

-

2. 対象業務の決定

-

-

3. 対象組織の決定

-

-

4. 対象サイト

(場所)の決定

-

適用 企業信用調査 除外 ISO認証取得支援 -

適用 部門A 除外 部門B -

適用 本社 除外 大阪支社

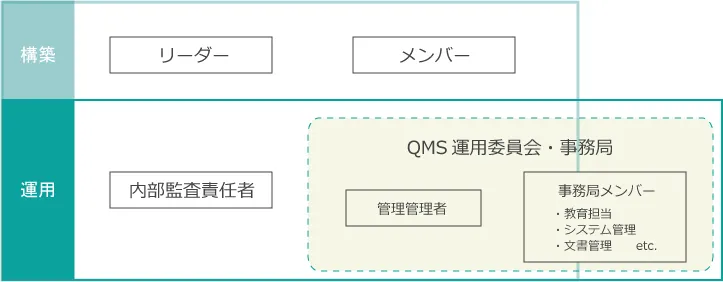

推進体制の例

プロジェクトが長期化するパターン

1. 検討事項に結論が出ない

深く検討することは必要ですが、最初から最適解が出るに越したことはありません。ただ、最初から最適解が出ないからPDCAサイクルをまわすことが要求されています。

trial&errorの精神が根底にありますので、どこかで割り切ってtrialが必要になることもあるとお考えください。

2. 現状の身の丈を見誤らない

冒頭でお伝えした通り、最初の1年はパフォーマンスを上げるための枠組みを作る基礎工事の期間だとお考えください。

審査においても、余程の事情(社会的影響の大きい事故を起こしたような過去がある等)が無い限り、最初から高パフォーマンスが求められることはありません。まずは「ちょっと頑張ればやれること」「分かってはいたけど先送りにしてきたこと」から始めてみるくらいが妥当かもしれません。

ISO9001認証取得後の審査サイクルと審査間の活動

ISO9001を取得した後は、定期的に更新審査を受けることになりますが、その間に従業者の教育や内部監査などを行います。

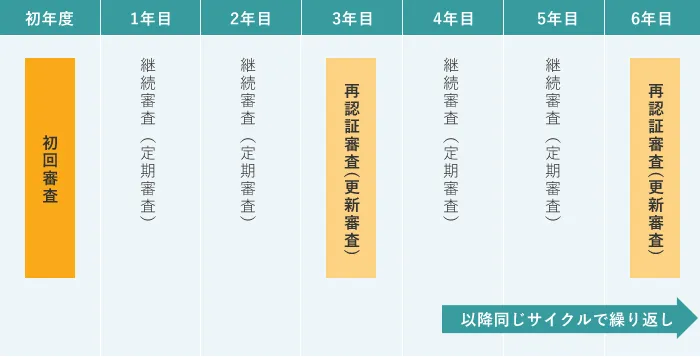

審査サイクル

ISO9001の更新審査は3年毎にあります。更新審査が無い年には、継続審査(定期審査)があります。

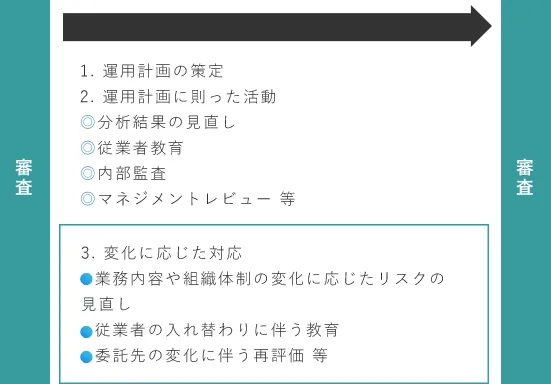

審査と審査の間の活動

ISO9001を取得したら、更新審査が3年毎にありますが、各審査の間に、「運用計画の策定」「運用計画に則した活動」などが必要です。また、事業内容や組織体制などに変更があったときにも、それらの変化に応じた対応が必要になります。

※運用負荷を下げるためのヒントは規格にあります。

規格要求の解釈が進めば進むほど、「やらなくてもよいこと」「どの程度実施すれば適合するのか」が見えてきて運用負荷の低減につながります。

認証取得までの主な費用

ISO9001を取得するための費用には、審査費用がかかります。また、品質改善のための費用や、当社のようなコンサルティング会社をご利用いただいた場合はコンサルティング費用などの外部からの支援費用がかかります。

| 1 | 審査費用 | 必須 |

| 2 | 改善のための設備投資 等 | 状況と目的による |

| 3 | 外部からの支援費用 (コンサルティング費用) |

費用1− 審査費用

必ず必要となるのがISO9001の認証を得るための審査費用です。審査費用は一律ではなく、審査機関によって異なります。また、業務の内容や対象人数などによって異なってきます。

審査費用を決める主な要素

1. 適用範囲

①対象業務の内容

②対象人数

③対象サイト数(拠点数)

2. 他のISO認証取得状況(同時審査等が可能かどうか)

3. 審査機関の選択(審査機関は任意で選択可能です)

審査費用の種類

| 種別 | 時期 | 審査規模・費用 |

| 初回審査費用 | 新規取得時 | 大 |

|---|---|---|

| 継続審査(サーベイランス・定期審査)費用 | 再認証と再認証の間 | 小 |

| 再認証審査(更新審査)費用 | 3年毎 | 中 |

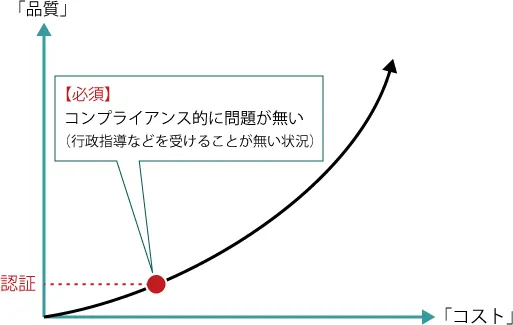

費用2− 改善のための設備投資

認証の可否は投資額の多寡に依存しません。ただし、「品質」の高低は投資の多寡とある程度比例します。

認証可否を考えるだけなら、現在の環境でできる範囲での取組でも可能です。

費用3− 外部からの支援費用(コンサルティング費用)

ISO9001認証取得コンサルティングの費用は、主に次のような要素によって決まります。

金額を決める主な要素

| 1 | 取組目的 | 認証を取得できればよいのか、明確な目標・テーマがあるのか |

| 2 | 期間 | 極端に短期間(6ヵ月程度)、極端に長期間(1年半以上) |

| 3 | 対象組織規模 事業内容 |

調査にどの程度の時間を要するか |

| 4 | 他認証の有無 文書量 |

システムの理解、文書の読込にどの程度の時間を要するか |

| 5 | 支援範囲 | どの工程を支援するか |

| 6 | 支援内容 | アドバイス中心なのか、作業支援が必要なのか 等 |

QMS運用のコツ

QMS運用のコツは、規格要求事項の意図を理解することとバランス感覚を失わないことです。

1. 規格要求事項の意図を理解する

ISO9001規格要求事項の意図を理解することで「最低限やらなくてはいけないこと=やらなくてもいいこと」が見えてきて、運用の効率化につながります。したがいまして、規格要求を理解せずにQMSの最適化は有り得ません。

2. バランス感覚を失わない

認証取得・維持活動を続けていると、規格要求事項しか見えなくなり、本来であれば有り得ない思考に陥ることがあります。結果として、認証を取得するためだけの活動となってしまい、業務効率等を必要以上に損なってしまうことがあります。前述の通り、何のためにこの活動を行うのか認識することが重要です。ときには、まわり(例えば事務局以外の従業者)の意見に耳を傾けてみましょう。

帝国データバンクネットコミュニケーションは、認証取得後に「ただ認証を維持するためだけの支援」が不要となるよう、皆様の自立運用成立を目指してご支援します。

帝国データバンクネットコミュニケーションのコンサルティングは、ISO9001を取得した後は、可能な限り「単に認証を維持するためだけの支援」が不要となるよう、皆様の自立運用成立を目指してご支援します。

帝国データバンクネットコミュニケーションなら

帝国データバンクネットコミュニケーションの認証取得コンサルティングは、

次の3つの強みを主としてお客様の事業発展に貢献します。

信頼とノウハウ

2000年創業以来、大小1,000件以上の実績を積み重ね、当社のコンサルティングを多くのお客様にご満足をいただいております。これからも、信頼とノウハウを積み重ねてまいります。

ワンストップ

ISO27001とプライバシーマークを中心に、各種認証取得コンサルティングが可能。

専門性の高いコンサルタントが、ISO9001の認証取得に限らず、他の認証取得もワンストップにてコンサルティングが可能です

発展性

認証取得のみならず、様々な事業発展コンサルティングが可能。ISO9001などの認証取得のほかにも、インターネットを活用したご提案を通じて事業発展に貢献しています。

お客様のご要望や規模に応じてプランをカスタマイズ

お客様のご要望や事業規模などで、認証取得を目指す速度や品質管理システムの内容が異なってまいります。

次の5つのプランを基本として、それらを組み合わせたりカスタマイズしたりして、お客様に最適なコンサルティングプランをご提案致します。

-

なるべく苦労なく取得

ISO9001の認証取得には苦労が伴うものです

ご担当者様には必要最低限のことを行って頂き、それ以外のことはコンサルタントが代行します。お忙しい方におすすめのプランです -

なるべく早く取得

認証取得が案件受注の条件であるなど、認証取得を急ぎたい方のプランです。コンサルタントと協力をして、迅速な認証取得を目指します。

-

認証を維持/更新

認証を取得した後も、認証を維持・更新する必要があります。更新時期が迫って慌てる前に、コンサルタントが更新のアドバイスをします。

-

業務改善の支援

仕事の流れの改善や業務の品質向上が主で、併せてISO9001を認証取得したいというお客様の、企業の品質管理向上のためのコンサルティングサービスです。

-

スマート化/実効性強化

構築した品質管理システムの見直しをするプランです。文書の簡素化、規程の見直し、品質管理の手順・基準の見直しを行い、お客様にとって最適なシステムを再構築します。

初回認証取得の主なコンサルティング内容

| 工程 | 支援内容 |

|---|---|

| 文書作成 | サンプル文書作成、文書の妥当性・有効性調査 |

| 調査結果に基づいての文書原案作成。お客様が作成された文書の添削。 | |

| 教育 | 教育資料を作成 |

| 研修の実施 | |

| 研修記録の作成 | |

| 内部監査 | 監査のための研修を実施 |

| 監査の立合い、もしくは監査実施 | |

| 監査記録の作成 | |

| レビュー | レビューの立合い |

| レビュー実施記録の作成 | |

| 審査対応 | 審査の立合い |

認証継続の主なコンサルティング内容

| 工程 | 支援内容 |

|---|---|

| 目標見直しと運用計画 | 目標の妥当性・有効性調査 |

| 調査結果に基づいての文書原案作成。お客様が修正された文書の添削。 | |

| 教育 | 教育資料の見直し・作成 |

| 研修の実施 | |

| 研修記録の作成 | |

| 内部監査 | 監査のための研修を実施 |

| 監査の立合い、もしくは監査実施 | |

| 監査記録の作成 | |

| レビュー | レビューの立合い |

| レビュー実施記録の作成 | |

| 審査対応 | 審査の立合い |

| 変化に応じた対応 |

従業員の入れ替わりに伴う教育や訓練。 委託先の変化に伴う契約内容の見直しや監査。 |

ご相談やお見積りは、下記の電話番号、

もしくはメールフォームにて承っております。

お気軽にご相談ください。

受付時間:平日 9:00~18:00

ご支援の実績

-

製造業

-

建築業

-

ソフトウェア開発

-

広告代理業

-

経営コンサルティング業

-

製品企画販売

その他、次のような業界で、ISO9001認証取得コンサルティングの実績がございます。

-

- 製品加工業

- 印刷業

- 電気・空調工事業

- 給排水管工事業

-

- 土木工事

- セールスプロモーション業

- 宅配サービス業

- 玩具製造販売

-

- エステサロン運営

- インテリア販売

- 食品製造販売

- 卸売・小売業

-

- ビル管理業

- スポーツ施設運営

- 飲食施設運営

ISO9001認証取得コンサルティング開始までの流れ

1 お問い合わせ

ISO9001認証取得コンサルティングをご検討の方は、まず、お電話もしくはお問い合わせフォームより弊社までご連絡をください。

2 概算見積りご案内

必要に応じて概算見積りをお作り致します。

3 訪問してのご説明

お客様のところに訪問し、コンサルティングの手法や流れについての概要を説明させて頂きます。

お客様の状況や、コンサルティングのプラン、本見積りの作成のために必要なことをヒアリングさせて頂きます。

4 本見積りご案内

ヒアリングの内容より、お客様に最適なコンサルティングプランのご提案と本見積りを作成致します

後日、再度のご訪問にて、お客様独自のプランをご説明致します

5 お申込み

コンサルティングのプランやお見積りの内容にご納得頂けましたらお申込みください。

6 ご契約

ご契約時には、契約書類や秘密保持契約の取り交わしを行います。

7 開始前打ち合わせ

ISO9001認証取得コンサルティング開始前に、コンサルティングの流れや日程調整、従業員の方々への説明などの事前打ち合わせをさせて頂きます。

8 コンサルティング開始

お客様の品質管理体制を強化し、ISO9001認証取得に向けてコンサルティングを開始します。

よくあるご質問Q&A

Q. プロジェクトメンバーを決めたいのですが、どのような基準で人選をすべきですか?

プロジェクトチーム人選では、プロジェクトリーダー、プロジェクトメンバー、内部監査員の3種類のメンバーを決めます。社内の全体像を把握していたり、文書管理に慣れていたりなど、さまざまな基準によって決めます。

Q. ISO9001を取得するまでにどれぐらいの時間がかかりますか?

ISO9001を取得する目的によって異なります。早く取得することを目指しているのであれば、半年程度でも認証取得にたどり着くことができる場合もございます。

Q. ISO9001を取得するためにどれぐらいの費用がかかりますか?

ISO9001を取得するための費用は、(1)審査費用、(2)支援費用(コンサルティング費用)、(3)設備投資費用の3種類です。それぞれ、内容によって異なりますので、ご相談ください。

Q. ISO9001を取得すると、どのようなメリットがありますか?

認証自体には、他社との差別化、取引条件のクリア、経審の加点といったメリットがあります。最近では、社外への印象の良さよりも、取組を通じて社内の体制を改善することに価値を見出されるケースが多いです。

Q. ISO9001認証取得コンサルティングの内容は、どのようなものですか?

ISO9001のコンサルティング内容は、新規認証取得を行うのか認証継続を行うのかによって異なります。新規認証取得でのコンサルティングであれば、文書の作成や経営者・従業員の教育、内部監査の立合いやレビューの作成・事項支援などがございます。ISO9001審査の立合いも行っています。

Q. ISO9001を取得したらすぐに業務が改善された効果が出てきますか?

出る場合と出ない場合があります。ただし、明確な目的をもって取り組んだ場合は、過去の例では、認証取得後3年程度を経過すると目に見えて改善効果が現れるケースが多いです。

ご挨拶

ISO9001の認証取得は、本来の目的は企業の品質管理体制の向上や顧客満足度アップです。

帝国データバンクNCでは、ISO9001の裏にある本来の目的を大切にしながら、お客様の認証取得のお手伝いをしております。

ISO9001の認証取得を目指しながら、業界標準の仕事の流れやルール作りを行っていきます。

ISO9001の認証取得になるべく手間を省きたいとお考えのお客様や、とにかく迅速に取得したいとお考えの企業様、ISO9001の維持や更新をお考えのお客様、認証取得を通じて社内の仕事の管理体制を整えたいとお考えのお客様で、さまざまなご要望にお応えできるコンサルティングなら、帝国データバンクNCにお任せください。

2000年創業以来、大小1,000件以上という認証取得コンサルティング業界の中でも数多くの実績を積んでまいりました。

ISO9001の認証取得を通じて、日本全国のお客様の「次業(Next Stage)」づくりをお手伝いいたします。

ご相談やお見積りは、下記の電話番号、

もしくはメールフォームにて承っております。

お気軽にご相談ください。

受付時間:平日 9:00~18:00