4. 品質マネジメントシステム

5. 経営者責任

6. 資源の運用管理

7. 製品実現

8. 測定、分析及び改善

マネジメント系のISO規格(ISO9001、ISO14001、ISO27001など)は、「定期的に内容(要求事項)を見直す」という規定があります。

ISO9001は、2008年に「2000年版」から「2008年版」への改訂がなされ、さらに今回「2008年版」から「2015年版」への改訂がなされました。

製造業主体の規格から、業種を問わない規格へと規格のスタンス自体の大幅な変更

(外部の支援を受けて対応した企業が多かった)

多少の文言変更程度

(自力で対応する企業が多かった)

要求事項の追加、規格構成の変更

2015年9月15日にISO9001の改訂版が発行され、JIS規格(JIS Q 9001:2015)は11月20日に発行されました。ISO9001の改訂版が発行された日より3年以内に、運用中の品質マネジメントシステム(QMS)を見直し、審査を受審する必要があります。この期限がギリギリになりますと、審査申込みが混雑することと予想されますので、早めのご対応をお勧めいたします。

| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||

| 9月15日 | ・ | 11月20日 | ・・・ | ・・・ | ・ | 9月14日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2015年版 発行 |

JIS 発行 | 2008年版 認証失効 |

||||

2015年版発行から「3年以内」に移行審査受審

※審査側の手続きを考慮すると、遅くとも2018年8月には移行審査が完了している必要があります。

なお、一般的には3ヵ月以上の運用実績が必要となるので、それを考慮したスケジューリングが必要です。

2018年9月15日以降はISO9001の2008年版は失効し、認証が必要な場合は、あらためて初回審査を受審することになります。ただし、審査機関によっては失効から6ヵ月以内の再認証審査であれば、審査工数の削減が可能であるとの事ですので、受審される審査機関へご確認ください。

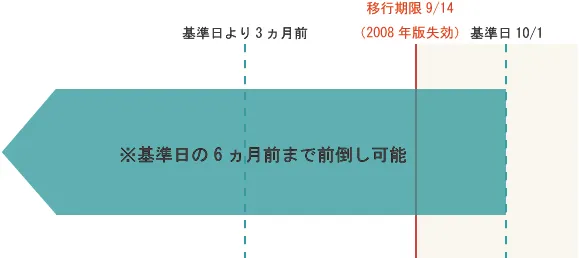

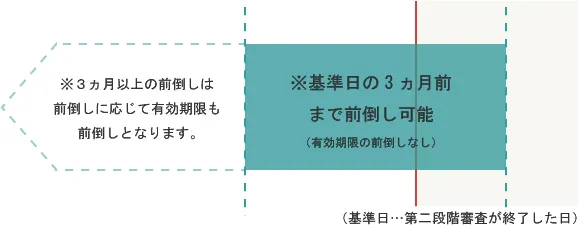

審査の基準日(基準日:第二段階審査の終了した日をいう)から、審査を前倒しすることが可能です。

①維持審査の場合は基準日から6ヵ月前まで前倒しが可能

②更新審査の場合は基準日から3ヵ月前まで前倒しが可能

(3ヵ月前よりもさらに前倒ししたい場合は「有効期限」も前倒しされます。)

【例】基準日が2018年10月1日の場合

維持審査の場合

※注意

図は、2018年に移行審査を受審される場合の対応となりますので、通常の維持審査・更新審査の受審フローと異なります。

また、審査機関によって見解が異なる場合がございますので、受審される審査機関へご確認ください。

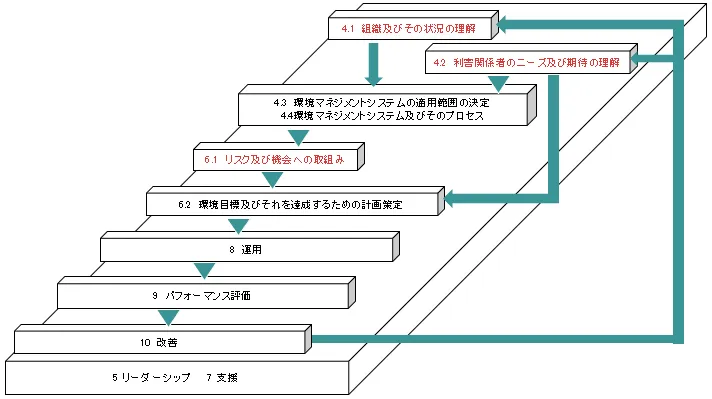

2015年版への改訂の特徴は、主に次の3点です。

1. 他のマネジメントシステムとの親和性向上

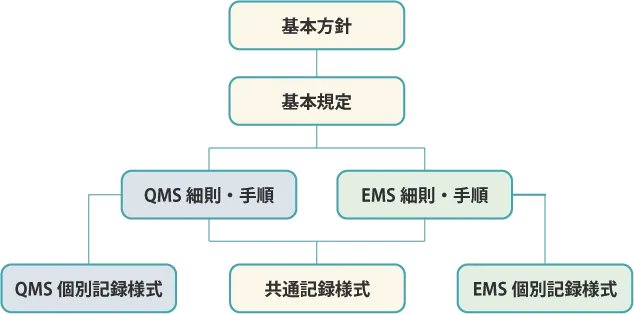

ISO14001等他のISO規格と基本構造を共通化することにより、複数のマネジメントシステムを統合し易くなりました。

具体的には、

①用語の統一

②項番の統一(項番4は9001でも14001でも27001でも「組織の状況」)

※「規格要求構成の変更」を参照

を意味しています。

影響:QMS文書を「要求事項番号に沿って」作成されている場合は、2015年版の構成に合せて文書を改定しないと、要求事項との対応が取れずに混乱する可能性があります。

規格要求構成の変更

見た目の変更箇所としては、2008年版と2015年版を比較すると次の通りです。

4. 品質マネジメントシステム

5. 経営者責任

6. 資源の運用管理

7. 製品実現

8. 測定、分析及び改善

4. 組織の状況

5. リーダーシップ

6. 計画

7. 支援

8. 運用

9. パフォーマンス評価

10.改善

「文書化された手順」要求が減りました。

例)不適合製品の管理・・・是正処置

組織の裁量によって、必要に応じて手順化すればよいという解釈です。なお、当然のことながら既に存在する手順をあえて削除する必要はありません。

「組織の目的」→「課題・ニーズ」→「リスク」→「目標設定」→「活動」という繋がりが重視され、経営的な視点に基づいた一貫性が求められるようになります。根拠のある活動が求められるため、アウトプットありきの活動は認められません(記録があればよいということではありません)。

影響:要求事項が新設されていますので、その対応(成果物の作成等)と、その結果をふまえた(結果と整合性が取れる)適用範囲の見直しや目標の見直しが必要となります。

2015年版への改訂で、組織やリスクについてなどの新設された要求事項があるため、規格要求の関連性が重要になります。

2015年版への改訂で新設された要求事項は次の通りです。

以降の要求事項の前提となる要求事項であるため、非常に重要です。本要求事項で特定された課題をふまえて適用範囲が決定されていること、特定された課題がリスクや機会の特定時に考慮されている必要があります。

外部課題の例 法令の新設・改定、業界動向の変化、環境的影響といった「脅威や機会」

内部課題の例 人的資源、設備環境、供給者の経営状況、ブランド力といった「弱みや強み」

文書化要求はありませんが、監視・レビューが要求されているうえに、マネジメントレビュー時に課題の変化をインプットすることが要求されているため、現実的には文書化が必要と考えられます。

4.1と同様に、以降の要求事項の前提となる要求です。

利害関係者は規格要求上定義されていないので、各組織毎に検討が必要です。

利害関係者の例 顧客、供給者、行政、従業者、近隣住民、地域社会

2008年版では、明確にされていなかったリスクマネジメントの概念が明示されました。

リスクと機会の概念は、ISO間でも異なっていますが、9001では概ね以下の通りです。

リスク

目的に対するネガティブな影響

例)製品の不具合、従業者の退職、供給者の倒産、災害

機会

目的に対するポジティブな影響

例)自社に有利な法令の施行・市場ニーズの変化

// TODO

知識=情報と考えていただいても差し障りありません。

情報は、組織にとって「ヒト」「モノ」「カネ」と並んで重要な資源であるため、それ相応の管理が必要となります。

知識の例

// TODO

6.3 変更の計画の範疇と言えなくもないが、6.3がQMSそのものの変更(ルールの変更)であるのに対し、本項は製造やサービス提供そのものの変更を対象とします。

記録内容は、①予定する変更処置の内容 ②変更による影響 ③変更の可否と許可した者④変更処置の内容となります。

変更の例

2015年版への改訂で、変更された主な要求事項をご紹介いたします。

特定の業務、組織、サイトを適用範囲から除外している場合、その除外が、

「4.1 組織及びその状況の理解」「4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解」

に対応した結果と整合が取れない場合、適用範囲の見直しが必要になるかもしれません。

例

「顧客先に技術者を常駐させて、ソフト受託開発を行っている会社」が常駐している技術者を除いて適用範囲を管理部門や営業部門だけに限定する場合(スコープを「派遣される技術者の管理」とするような場合)

顧客は常駐している技術者にこそ技術やリテラシーを求めるのでは?(適用範囲は妥当なのか?)

2008年版にあった規格要求事項の「除外」という表現は無くなりました。

「全ての要求事項を適用する必要があるが、プロセスそのものが存在しないといった場合は適用しなくてもよい」という考え方であり、恣意的な適用除外(適用したくないから除外)は不可という意図です。

なお、2008年版では7項のみが適用除外可能でしたが、2015年版ではその限定が無くなりました。

各プロセスに必要なインプットを明確にすること、また、各プロセスからのアウトプットを明確にすることを要求するようになりました。例)検査プロセス・・・インプット:検査基準、検体 アウトプット:検査報告(書)

「プロセスの効果的な運用及び管理を確実にするために必要な判断基準及び方法」を決定、適用する際に、「パフォーマンス指標(製造プロセスであれば歩留まり率等)」の考慮が要求されるようになりました。

本改訂では、パフォーマンスアップ(実効性をあげること)を重視していることを意味しています。

各プロセスにおける「責任と権限」の明確化を要求するようになりました。

「文書化された情報の維持」とは

「プロセスの運用を支援するための文書化した情報の維持」が要求されるようになりました。

例)QC工程図、作業要領 等の規程や手順の類

「文書化された情報の保持」とは

「プロセスが計画どおりに実施されたと確信するための文書化した情報の保持」が要求されるようになりました。

例)議事録、検査記録 等の記録類

※上記は特段目新しい要求ではありませんが、維持を要求されている文書はルールや手順類、保持を要求されている文書は記録類であることをご認識ください。

QMSを独立した活動とするのではなく、経営と統合(事業活動に取り込む)することを要求し、2008年版よりもトップマネジメントの強い関与(顧客要求を理解させる等)を求めるようになりました。そのため、審査時のトップインタビューで問われる可能性が高い内容が増えています。

なお、2008年版と同様に「・・・確実にする」とされている要求は権限移譲が可能ですが、その他はトップマネジメントの直接関与が必要なので、ご注意ください(特にトップインタビュー時)。

トップインタビューの新たな論点「例」

5.2.2 品質方針の伝達

利害関係者が必要に応じて入手できるようにすることを要求するようになりました。ホームページに掲載する等で対応可能です。

2008年版で求められていた「管理責任者」の文言が削除されました。2015年版では、必要な責任と権限を割当てることを要求しています。したがいまして、2008年版のまま、管理責任者を設置しても、設置せずに責任と権限を割当ててもどちらでも構いません。

なお、割当てるべき事項の中に、「プロセスがその意図したアウトプットを生み出すことを確実にする」(プロセスの管理をさせること)、パフォーマンスの報告が追加されています。

7.1.5 監視用及び測定用の資源

2008年版で「監視機器及び測定機器」という表現が「監視及び測定用の資源」という表現に変わりました。「機器」だけでなく「監視する人員」等を対象として検討していただく必要があります。

2008年版で「製品要求事項への適合に影響がある仕事に従事する要員」が対象となっていたものが「パフォーマンス及び有効性に影響を与える業務をその管理下で行う人(又は人々)」に変更されました。これにより、力量を管理すべき対象が拡大する可能性があるので、見直しが必要となります。

例)管理部門による原価管理や在庫管理スキル、営業部門のコミュニケーションスキル 等

内部コミュニケーション(社内のコミュニケーション)だけでなく、外部コミュニケーションも対象となりました。

「外部」の例 顧客、購買先、監督官庁、社外の専門組織

漠然としていた要求が具体的になりました。下記の事項の決定が必要です。なお、内部コミュニケーションが弱点の組織は多いので、注力するポイントかもしれません。

7.5.1 一般

2008年版で「文書・記録」とされていたものが「文書化された情報」という表現になりました。※4.4参照

7.5.3 文書化した情報の管理

「機密性」や「完全性」といった情報セキュリティの特性に触れるようになりました。品質を担保するためには情報セキュリティも欠かせない要素であるというスタンスです。.4参照

「製品及びサービスの合否判定」だけでなく、「プロセス」そのものの判定基準を設けて管理することを要求しています。

計画した変更によって生じた結果(意図しない変更によって生じた結果:副作用のようなもの)を考慮して、悪い影響が出る可能性がある場合は、それを予防することを要求しています。.4参照

例)設備を増設したり変更した場合.4参照

供給電力が十分かどうか?

8.4.1 一般

2008年版で「購買製品」となっていた表現が変更され、管理対象が明確になりました。

(ドロップシップ型のサービスや業務委託も管理対象になることが明示されました)

管理対象の該当例

提供者の評価、選定、評価基準の決定に加え、「パフォーマンスの監視」が追加要求されました。これは、評価して選定した後も継続的にサービスの提供状況 等を監視することを意味しています。選定した後、再評価するまで放置ではいけないということです。

8.5.1 製造及びサービス提供の管理

2008年版の「7.5.2製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認」が管理された状態として)に取り込まれ、妥当性の「定期的」な確認が要求されるようになりました。

また、管理された状態として、ヒューマンエラー防止の処置が要求されるようになりました。

「ヒューマンエラー防止処置」の例

8.5.3 顧客または外部提供者の所有物

2008年版では、顧客の所有物だけが管理対象でしたが、対象が「外部提供者」の所有物に拡大されました。

「外部提供者の所有物」の例

8.5.5 引渡し後の活動

2008年版では、7.2.1や7.5.1で触れられていた内容が独立して明確になりました。アフターサービスに関する要求を満たすことと、その際のプロセスを決定するための考慮事項が定められています。

b)製品及びサービスに関連して起こり得る望ましくない結果

リスクを想定してください。

c)製品及びサービスの性質、用途及び意図した耐用期間

保証期間や修理対応期間を考慮してください。

e)顧客からのフィードバック

受付窓口の設置やサポート体制(コールセンターの設置や営業担当の設置)を考慮してください。

2008年版では「8.3 不適合製品の管理」で要求されていたので、PDCA上ではC(チェック)扱いでしたが、D(運用)に移行されました(製品実現、サービス提供の一環とされるようになりました)。不適合の処理方法、記録事項に追記がありますが、2008年版から要求事項の趣旨は変わりません。引き続き最終製品以外の中間製品等も対象となることにご注意ください。

また、当然のことながら製品だけでなくサービスも含むことになります。

記録内容に「不適合に関する処置について決定する権限を持つ者」が追加されているので、記録様式の変更や、記録方法の周知の必要性をご検討ください。

9.1 監視、測定、分析及び評価 9.1.3 分析及び評価

2008年版では、「監視」「測定」「分析」までの要求だったところに「評価」要求が加わりました。有効性やパフォーマンスを「評価」するために必要な対象を「監視」「測定」することが要求されています。評価するためには、基準を設ける必要があることにご注意ください。

2008年版で要求していたQMSの有効性の評価に加え、「パフォーマンス」の評価が要求されるようになりました。パフォーマンスとは「測定可能な結果」とされており、どの程度組織にとって成果が出たのかを評価するということです。結果に拘って有益な活動にしていこうという主旨です。

パフォーマンス評価の例

歩留まり率の改善

数値の変動、変動値、期待値に対してどの程度変動しているかが評価基準となる

9.3.2 マネジメントレビューへのインプット

2008年版のインプットに加えて、主に2015年版で新設された要求事項に関する情報がインプット及びインプットのための考慮事項として追加されました。

記録が必須とは解釈できませんが(アウトプットの記録は必要)、既存の記録様式の体裁によっては、変更をご検討されたほうがよいかもしれません(様式上でインプット項目を表示しているような場合)。

追加インプット

b)内外の課題の変化(4.1の結果の変化)

c)パフォーマンス及び有効性に関する情報(利害関係者のフィードバックや目標の達成度合い 等)

外部提供者のパフォーマンス(委託先のサービス提供状況等)

e)リスク・機会対応の有効性(6項で決定した対応策の有効性)

10.1 一般

2008年版の「8.1 一般」の位置付けであり、その中の改善活動についてより詳細に述べている要求事項です。詳細にはなっていますが、趣旨は変わりません。

10.2 不適合及び是正処置

2008年版の要求に加えて、同様の不適合が他の部門等で発生しないように対処することを要求しています。その際に、「類似の不適合の有無を確認すること」、無ければ「同様の不適合が発生する可能性を検討すること」が要求されます。

また、従前は再発しないように不適合の原因を除去することを要求するのみでしたが、2015年版では発生してしまった不適合そのものの対処が要求されています。

予防処置の文言削除

2008年版の「8.5.3 予防処置」は削除されました。ただし、リスクマネジメントという形に置き換わっただけであり、予防の概念自体は残っております。

他の要求事項については、文書化された手順の要求が無くなった場合でも、あえて既存文書を削除する必要はありませんが、当該要求については、同様の趣旨の要求(リスク対応)と重複しないように削除されたほうがよろしいかと思います。

| 項番 | 表題 | 内容 |

| 8.3.5 | 設計・開発からのアウトプット | 文書化した情報の保持(記録) |

|---|---|---|

| 8.5.6 | 変更の管理 | 文書化した情報の保持(記録) |

| 必須/検討 | 内容 |

| 必須 | 2015年版規格の内容の理解 |

|---|---|

| 必須 | 新設、変更要求事項に対応した規模や様式の見直し |

| 必須 | 新設、変更要求事項に対応した成果物の作成 |

| 必須 | 文書類を要求事項番号順に作成している場合は、構成と表現の変更を行う。 (項目の順番入替など) |

| 必須 | 従業者への変更内容の周知 |

| 必須 | 内部監査員の教育 |

| 必須 | 2015年版に対応した内部監査及びマネジメントレビューの実施 |

帝国データバンクネットコミュニケーションでは、ISO9001認証を取得された企業様にて、次のようなことでお役に立ちます。

2015年版への改訂対応のための文書作成支援例です。

| 1 | お手元のQMS文書データをお預かりし、改訂原稿を作成します。 |

|---|---|

| 2 | 改訂原案を読み合わせながら、具体的な改訂内容(新設要求事項や変更要求事項の内容)を説明します。また、対応する成果物の作成手順を説明します。 |

| 3 | 改訂原案の修正結果をレビューするとともに、上記成果物の内容を確認します。 |

| 1 | 業務内容、組織体制、論理環境、他のマネジメントシステムを含めた文書の内容調査 |

|---|---|

| 2 | 改訂統合方針(どのような文書構成にするか)を決定 |

| 3 | 統合文書原案を作成 |

| 4 | 統合文書原案をお客様とレビューし、必要に応じて修正 |

内部監査立ち会い

教育資料作成・研修の実施

– 内部監査員研修など –

マネジメントレビュー

立ち会い

模擬審査・

審査指摘事項の対応

アドバイザリー(相談受付)

運用管理

審査立ち会い

ご相談やお見積りは、下記の電話番号、

もしくはメールフォームにて承っております。

お気軽にご相談ください。

受付時間:平日 9:00~18:00